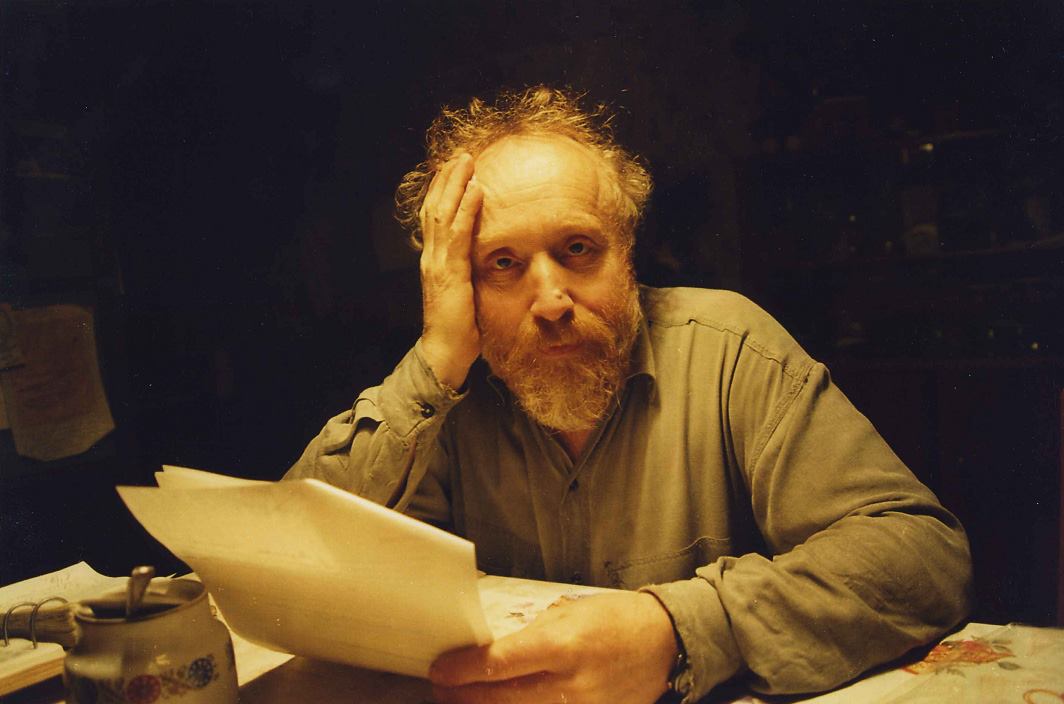

Верхнее фото – © Лариса Панкратова

В двадцатых числах октября в Израиле воцарится Юрий Борисович Норштейн со «Столом поэта» – проектом, подготовленным тель-авивской Altman’s Gallery, включающим выставку, инсталляцию, вернисаж, автографы, книги, фильмы, две лекции и разговоры, разговоры… Первый из них перед вами. Именно разговор, а не интервью. Разговор на те темы, что интересны обоим собеседникам. Разговор не законченный – нас подвел «зависший» скайп, так что продолжим его в Тель-Авиве. А пока что начнем: «Здравствуйте, Юрий Борисович!».

– Здравствуйте, Юрий Борисович! Вы работаете не только с бумагой и кистью, пленкой и камерой, а в первую очередь со временем и пространством. Время и пространство в ваших работах главенствуют, так что иногда создается впечатление полного отсутствия материи – один абстрактный дух, выраженный в музыке и движении.

– Для меня этот вопрос важный и мучительный одновременно. У меня большой круг друзей, близких, коллег по мультипликации. И, естественно, у нас часто бывают застольные разговоры о кино, о мультипликации в частности. И вопрос о кристалле «одного абстрактного духа» для меня очень важен, потому, что у меня идет постоянная война с изображением. Как вы знаете, художник моих фильмов – моя жена, Франческа Ярбусова. Мне сильно повезло, потому что она выдерживает все мои натиски, капризы, все мои критические замечания, критическое отношение к изображению.

– Выдерживает десятки лет.

– Да, и она это выдерживает еще и потому, что знает, что я достаточно хорошо разбираюсь в живописи. Потому что я с живописи начинал и хотел бы ею закончить, убрав мультипликацию из своей жизни. Получится это или нет – не знаю.

– Выставка в Тель-Авиве – шаг на пути к чистой живописи?

– Может быть, не знаю. На выставке будет подлинные работы Франчески, будут большие отпечатки жикле. Центральное же пространство этой выставки можно назвать по-разному: перформанс, инсталляция и прочее. Я терпеть не могу эти слова, потому что это все чистая бессмыслица. Однажды ко мне пришла незнакомка и сказала: «Я пишу докторскую диссертацию по поводу перформанса». И я ей ответил: «У меня эти перформансы были во дворе на каждом шагу. И в подъезде были перформансы, и камни, которые лежали, и трава, которая росла у стены дома, и сараи, и колка дров к зиме – все это можно назвать перформансом».

– Суть событий не меняется от того, что мы даем им новые названия.

– Да, главное, что все это – узлы времени. И на выставке, в частности, будет такой узел времени. Мы сочинили театрализованный помост, и на нем будут представлены все персонажи, все детали фильмов, через которые мы с Франческой прошли. Но это одна сторона выставки. А пока возвратимся к кино. Почему для меня мучительна работа в кино, работа с материей? Для меня вообще мучительна всякая материальность. И началось это давно. Как только я всерьез ощутил свои занятия живописью и вхождение в нее, я вдруг стал себе задавать вопросы – почему я должен, рисуя портрет, рисовать складки пиджака или рубашки? Мне казалось, это все лишнее. Потом я стал относиться к этому по-другому.

Я тогда не знал имени Кандинского. Но то, о чем я размышлял, относилось к периоду Кандинского и, если бы я узнал о нем раньше, может быть, моя биография была бы проще и легче. Что мне нравится в Кандинском? Самый высокий его период для меня – когда постепенно материя у него переходила в дух живописи, но еще не ушла. Поэтому у него появились дивные романтические пейзажи. Они выставлены в Пушкинском музее в Москве, и на эти пейзажи я хожу любоваться.

– Переход материи в другое состояние – это и есть суть творчества? Речь идет о том, как оторваться от изображения в живописи?

– Да, как от материи. И это самый важный для меня момент и в кино, и в мультипликации. Должна уйти материя, но если она не возносится, не отрывается от себя – она мне не нужна, становится для меня бессмысленной. Поэтому, когда мы работаем с Франческой и начинается период накопления изобразительного материала, он мне всегда не нравится. И не потому, что он плохой. Я еще не вошел настолько в эту материю, чтобы почувствовать ее – и потому это самый сложный период. Затем фильм начинает прорастать, он живет в тебе, ты вдруг ощущаешь, что все произошло само собой. Обыкновенные бумажки, цветные детальки персонажа уже перестали быть детальками, а стали моментами чего-то более общего. Но и персонаж должен стать часть общего, частью пространства.

А затем пространство персонажа должно прорасти в замысел фильма – стать той незримой целью, которую мы не можем определить, но к которой всегда стремимся. Дальше, если я не почувствую, что сам фильм – часть огромного целого, то потеряю к нему интерес.

Поэтому процесс мучительного освоения чего-то, что входит в фильм, что он собой захватывает – это и есть самое важное. Поэтому ваш вопрос ваш абсолютно точен.

– Вы сказали, что фильм это часть чего-то более огромного. Опишите это огромное.

– Это можно называть природой, космосом, божественным замыслом, как угодно. От названия здесь ничего не меняется. Чтобы в фильме возникло поле тяготения к чему-то более высокому, ты должен ощущать это за своей спиной. А назвать это можно по-разному. Каждая религия или культура будет называть это по-своему, смысл не меняется.

– Вас занимает время, как символ в искусстве. Какими символами художники кодировали время и как оно обозначено в ваших работах?

– На этот вопрос можно отвечать по-разному, потому что любой ответ все равно будет неточен. Хотя бы потому, что если мы называем знаки фильма символами, то всякий символ конечен. Дорожный знак тоже символ. Если автомобилисты не будут его стропроцентно считывать, то произойдет авария. Значит, этот символ должен носить абсолютно для всех – водителей, пешеходов – один и тот же смысл. Чаще всего, когда начинаешь задавать обратный вопрос – что такое символ?, то он постепенно становится знаком. У меня спрашивают, что у тебя в фильме обозначает бычок? Я отвечаю: «Да ничего, кроме того, что он бычок, радостный, как щенок и готов хвостом вилять». Важны связи – тогда мы будем уходить от отдельно взятого символа, знака, образа, изображения, сделанного художником. Мы будем уходить только тогда, когда символ будет иметь приграничные зоны, неясные нам.

– Мы бредем к истине в тумане приграничной зоны?

– Если посмотреть на приграничные зоны, туда, где заканчивается зона одной живописи и начинается другая, то мы видим у великих художников, как идет это растворение, эта растушевка. Вспомним обожаемого мной Рембрандта, или Веласкеса. В приграничных зонах их живописи возникает непонятная нам энергия. Как у моих любимых Милле или Шардена, или в пейзажах Левитана, у которого отрыв от материальности чрезвычайно велик. Левитан дал картине название «Вечерний звон» – то есть обозначил в названии то, что вообще живописи не принадлежит.

– Я как раз хотела у вас спросить о музыке в живописи, и эта тема пришла сама. Когда вы говорите о приграничных зонах – это те зоны, где начинается музыка?

– Совершенно верно. И не только в одном виде искусства, в одном прямоугольнике холста или в одном кадре фильма. У Милле есть картина «Вечерняя молитва»: стоят два крестьянина, муж и жена, и молятся. И ее тоже можно было спокойно назвать «Вечерний звон». Это выход за пределы материального – как было у Ван Гога, еще у десятков художников, у многих авангардистов, пытавшихся найти живописные знаки эмоциональной силы, оторвавшись от изображения. Это была абстракция Кандинского, а затем резкий удар – возник «Черный квадрат» Малевича, и живопись изменила свое направление.

– Когда вы рассказываете про отрыв от материи, то становится понятно, откуда возник туман в ваших мультфильмах. Туман – это и есть уход в нематериальное.

– Конечно. Отсюда моя любовь к Востоку. Потому что если Европа – это позитивизм, то Восток – это неопределенность. Если бы меня спросили, какой для меня самый главный принцип, я бы сказал – принцип неопределенности. Но при этом принцип неопределенности не растушевывается. Наоборот, внутри, в сердцевине, у него есть невероятная конкретность. Для меня одна из великих строчек во всей мировой литературе – самая беспредельная и самая музыкальная, у Гоголя, в «Записках сумасшедшего» – «Туман, струна звенит в тумане».

– Готовый мультфильм в одной строке…

– Да, это готовый фильм. И сколько там тайны, неразгаданности. Думаю, что сам Николай Васильевич не смог бы объяснить, что он там написал. Видимо, им владели высшие силы.

– Расскажите про ваши отношения с календарем и временами года. О персонализации времен года в ваших мультфильмах.

– Четыре времени года это для меня драматургический поворот. Мне необычайно повезло, что я времена года отчетливо ощущаю. Это драматургия природы, где есть увядание и урожай, где есть покрытая снегом, до времени уснувшая, почти омертвевшая жизнь, цветение и подготовка к плодородному лету. Я даже когда-то предлагал одному из своих коллег сделать фильм «Четыре времени года». Войдя в одно время, ты так всколыхнешь фантазию, что придут совершенно неожиданные вещи.

В восприятии природы на меня колоссальное влияние оказала пушкинская поэзия. Пушкин, говоря об увядании, все равно говорит об этом как о торжественном явлении природы. Чем прекрасен Пушкин – у него все диалектично, всегда есть столкновение. Пушкинская поэзия дает нам все качества подлинного кинематографа.

– Природа торжественна по своей сути, недаром ее называют храмом.

– Безусловно. Например, в «Ежике в тумане» – ежик вошел в природу, как в храм.

– На вашей выставке в Тель-Авиве будет установлена инсталляция в виде карусели – центральная ось выставки. Карусель – это благодатный материал и для кинематографа, и для живописи. Это та же смена времен года, и смена кадров, как в мультипликации.

– Идея карусели как раз и заложена в идею того подиума, что будет возведен в галерее в Тель-Авиве. Это круг, возвышающийся по спирали. Своеобразная раскадровка, где есть первый этаж, подъем, следующий этаж, следующий, высшая точка. На этом просцениуме, высшей точкой будет мальчик из «Сказки сказок» – мальчик, который сидит с вороной на ветке и кормит всех яблоками. Когда человек подлинно свободен? Конечно, в детстве. Потому что он закрыт сверху ладонями родителей. Когда человек, и ребенок в особой степени, начинает ощущать свою связь с природой, с живым, когда на протянутую руку садится синица – это счастье остается на всю жизнь, это становится одним из сильнейших моментов жизни. Потом этот мальчик будет кем угодно, не обязательно художником. Но то, что он будет в душе творцом – это совершенно очевидно.

Мы вырезали двухмерные фигуры персонажей из кадров фильмов – в двухмерности есть своя красота. Важен не объем фигур, а пространство, в котором они находятся. Рядом будет стоять патефон, на нем, на пластинке – фигуры танцующих из «Сказки сказок». Танцующих под танго «Утомленные солнцем». Написано оно было до войны, но удивительное дело, это танго и «Синий платочек» стали самыми распространенными символами музыки во время войны.

– Да и вообще символами советской жизни в некоторой степени, той немногой романтики, что в ней была.

– И поэтому здесь и есть связь танцующих на пластинке фигурок, проводов на фронт, звучания танго – и мальчика на ветке, который не ведает ни о чем и просто счастлив. Это должно быть символом абсолютного счастья.

– Когда на русском языке в определенном контексте произносят слово «война», то сразу понятно, о какой войне идет речь. Она ведь не ушла до конца?

– Это так. И безмерная трагедия той войны открыла, чем должно заниматься искусство. Искусство должно заниматься вопросами человеческого бытия, вопросами жизни и смерти, возвышать человека и говорить ему о том, что помимо каждодневности жизни, есть еще нечто, что он должен ощутить. И неважно, будет ли это русское искусство или Гамлет. Важно другое – отрыв человека от вещей, которые его на самом деле утапливают в бытие, не открывая ему ничего. Чем может жить общество? Жертвенностью, справедливостью, состраданием – и это непросто. А просто – процветание. Но кто-нибудь отдает себе отчет, что это такое? Чем оно оплачивается? В кого ты превращаешься, если будешь думать только о процветании и комфорте? Как-то я видел плакат, на котором изображена девушка, держащая серьгу, и текст на плакате «Я этого достойна». Прекрасное слово «достоинство» изменило смысл.

Искусство существует для того, чтобы слова были те самые. Для того чтобы направлять человеческие мысли и чувства по той дороге, которая ведет к истине. Искусство дает сильные переживания, но если кто-либо не хочет приближаться к этим переживаниям, боится впустить их в душу, боится драмы – то он никогда не сможет справиться с жизненными обстоятельствами. И в этом смысле для меня искусство – величайшее явление на земле.

– Если я вам задам вопрос «Кто вы?», вы мне ответите «Художник» или иначе?

– Нет, я не скажу «Художник». Я скажу, что я человек, которому очень нравится жизнь, который воодушевлен своими близкими, своей женой, своими друзьями, обстоятельствами жизни, ее восторгом и драматизмом. И теми четырьмя временами года, о которых я вам говорил. Они имеют колоссальное значение, но самым любимым временем остается осень.

– И к нам вы приезжаете осенью. Заметьте, как все совпадает. Выставка «Стол поэта» в Тель-Авиве – первая ваша выставка в Израиле. Любая выставка – это итог. Какой – что за ощущения, раздумья, время?

– Я подвожу итог каждый день, каждую минуту; тогда, когда мне приходится преодолевать невероятное сопротивление материала, фильма, изображения. Сопротивление, в конце концов, моей жены Франчески, которая не всегда во всем со мной согласна и у нас иногда, только что в рукопашную, не идет война за изображение. И поэтому для меня каждый день – это итог.

– Вы упоминули о влиянии на вас живописи и искусства Востока. Несмотря на то, что Восток уже сотню лет открыт для людей с Запада, до сих пор в нем присутствует некая экзотика. Есть ли ее дуновение в ваших мультфильмах?

– Это не экзотика, а открытие образности, которая разлита по Востоку. Там, где европеец соберет огромный букет, японец сорвет один цветок. И этот цветок будет ему говорить гораздо больше. Иногда несколько строк говорят о жизни глубже, чем иная поэма. Восток очень привязан к поэзии, во всех своих движениях. Это, прежде всего, относится к поведению человека, к достоинству нации. В России в каждодневной жизни ты должен обойти ближнего: ты этого достоин – обойди его, прибей, убей, возьми все, что тебе надо. Желание схватить, получить, а потом рассказывать, как обманул другого – это, к моему огромному сожалению, довольно популярная история в России у тех, кто стремится к деньгам, к своему не просто благополучию, а к жирности существования. Но тайный смысл при этом уходит, а никто об этом не задумывается.

– Достоинство, о котором вы говорили, образная экзотика отражены в ваших персонажах. Даже рисованные цапля и журавль полны достоинства.

– Их достоинство – отрицательное. Они боялись уронить свое достоинство один перед другим, считая, что это их унизит, и потому так и не смогли сделать тот шаг, который привел бы их к счастью.

– Но стремление к счастью в них заложено.

– Безусловно, без этого не было бы самого сюжета. Но здесь достоинство переходит в другое состояние. Оно ломает внутренний посыл, когда они готовы раскрыться, но в последний момент им что-то мешает.

Пока мы не поймем, что жизнь состоит из очень простых и очень важных вещей, которые не требуют колоссальных денег; пока мы не перейдем к этим вещам, о которых говорит все мировое искусство, жизнь не станет нормальной и доверия не возникнет. Придет ли это время – не знаю.

– Мы живем надеждой. Может это время пришло, а мы этого еще не заметили. Просто мы еще не определились в какой мы эпохе. Но это не ново… Когда я читала ваши книги и пересматривала мультфильмы, стала заметна параллельность «Сказки сказок» и «Книги книг».

– Я человек неверующий, но Библию и Евангелия читаю все время и часто цитирую. Второй том моей книги «Снег на траве» начинается цитатой Евангелия от Матфея: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше».

– Милосердие и корыстолюбие… Почему вы привели эту цитату?

– Потому что она в некоторой степени относится к герою гоголевской «Шинели», к Акакию Аккиевичу. Потому что его сердце принадлежало буквам, и он был весь упоен, а потом это сердце перешло к шинели и это привело его к трагедии, которую он не мог предугадать в силу своей наивности. Человек, который обладает, должен еще сочинить для себя войско, которое будет охранять это обладание.

– Будут ли рисунки из «Шинели» представлены на выставке в Тель-Авиве?

– На выставке «Стол поэта» будет небольшой уголок для «Шинели» – эскизы, рисунки мои и Фрачески, «черновики» состояния Акакия Акакиевича. Кроме того, Акакий Акакиевич как персонаж будет присутствовать в той карусели, о которой мы с вами говорили.

– Это ваша первая с Франческой выставка в Израиле, хотя вы не раз уже читали лекции у нас в стране. Каковы ваши ожидания? Ваше видение того, что будет в октябре вокруг «Стола поэта»?

– Я бы хотел видеть тех людей, которым это нужно. Речь идет о том, в какой степени человек способен входить в изображение, в драматургию, в ситуацию, вообще в художественное произведение. В любое. В детский рисунок, например. Мне важно, насколько зрители способны воодушевиться и обратить взор внутрь себя. Важно, насколько зритель способен спеленать себя этими работами, увидеть в них отражение может уже забытых фрагментов своей жизни – и вдруг они в нем вспыхнут. Тогда для меня будет совершенно очевидным, что выставка эта нужна.

*******

Заказ билетов на лекции – здесь

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/915236255321673/

Хайфа, 24 октября, среда, Хайфский городской театр, зал «бет», 20:00

Гиватаим, 27 октября, суббота, «ТеатронГиватаим», 20:00

Страница выставки

https://www.facebook.com/events/1884302398538812/

Заказ билетов на выставку – https://bit.ly/2wTbDPW

Сайт «Студия Норштейна» – http://norshteyn.ru

Сайт Altmans Gallery – https://altmansgallery.com/

Страница AltmansGalleryTLV- https://www.facebook.com/altmansgallerytlv/

Все фотографии и иллюстрации предоставлены Юрием Норштейном из его личного архива